Lieblingsstücke – Dingbeziehungen und Kulturelle Bildung im Alter

© Ursula Pietsch-Lindt | Probeabzüge von den Teilnehmenden mit ihren Lieblingsstücken

Durch Fotografie, Schrift und biografisches Gespräch erkundeten 23 ältere Menschen in Bergisch Gladbach ihre emotionale Beziehung zu ihren Lieblingsstücken. Unter Leitung der Kulturwissenschaftlerin und Kulturgeragogin Dr.in Ursula Pietsch-Lindt und der Künstlerin Ulrike Oeter entstanden in dem Projekt „Lieblingsstücke“ Fotografien voller Freude, Wut, Einsamkeit, Zufriedenheit, Sehnsucht und Lebendigkeit. Nach Abschluss des Projekts führten Pietsch-Lindt und kubia-Mitarbeiterin Dr.in Miriam Haller ein Gruppengespräch mit elf Teilnehmenden, um mehr darüber zu erfahren, wie sie ihre Dingbeziehungen im Laufe des Projekts erlebt haben und wie sie sich vielleicht verändert haben.

„Alles könnte weg, aber nicht die Wärmflasche“, da ist sie sich sicher. Was für Eva-Maria die Wärmflasche ist, ist für andere Teilnehmer*innen des Projekts ein Zollstock, eine Teekanne, ein Mörser oder ein Kessel. Auch ein Trömmelchen, ein Bauchtanztuch, eine Lederjacke, mehrere Hüte und ein Schutzhelm sind mit von der Partie. Und eine Vespa. Zu den unverzichtbaren Dingen zählen auch ein Stofftaschentuch, eine Familienkette, eine Kamee, zwei Teddys, die Puppe Ilse, ein Trinkgefäß aus dem Tessin, das Frauensymbol, ein Oma-Kissen, Fotografien, ein Kinderbuch, eine Gipsmaske und die brasilianische Flagge. Zu diesem reichhaltigen Fundus an Lieblingsstücken gesellen sich auch ein paar Pflanzen: Heilkräuter und eine Tomatenpflanze.

Projektverlauf und Methoden

23 Menschen im Alter zwischen 65 und 89 Jahren aus Bergisch Gladbach und Umgebung bringen ihre ganz persönlichen Lieblingsstücke mit zu den Treffen in der Volkshochschule (VHS) Bergisch Gladbach sowie in zwei Seniorenbegegnungsstätten, die als Kooperationspartner für das Projekt gewonnen wurden. Das vom Fonds Kulturelle Bildung im Alter geförderte Projekt wurde unterstützt durch den Förderverein der VHS Bergisch Gladbach, die Stadt Bergisch Gladbach und das dortige Bürgerforum.

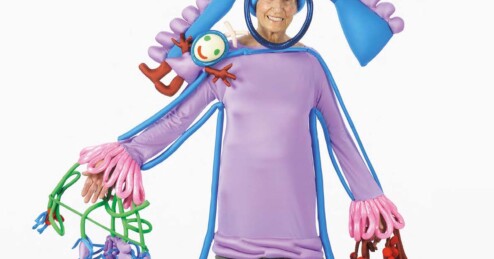

Angeregt durch Abbildungen aus der Kunstgeschichte und Fotos von Prominenten mit deren favorisierten Objekten entwickeln sich erste Gespräche über die unterschiedlichen Bedeutungen, die Menschen den Dingen zuschreiben. Wie werden Dingbeziehungen in Kunst und Populärkultur dargestellt? Welche Rolle spielen die Dinge als Statussymbole, Erinnerungsstücke, Requisiten, Gebrauchsgegenstände oder Schmuck? Auf Papiertischdecken werden die Umrisse des eigenen Lieblingsstücks skizziert, mit Polaroid-Aufnahmen ergänzt und mit assoziativen Texten versehen. Eine Variante der World-Café-Methode ermöglicht einen ersten persönlichen Austausch. Die spontane Kommunikation zwischen Lieblingsstücken wie Teddy und Puppe, denen die Besitzer*innen die eigene Stimme verleihen, verlebendigt die Verbindung zwischen Menschen und Dingen. Erste Möglichkeiten der fotografischen Selbstdarstellung werden spielerisch erprobt. Ein bereitgestellter Fundus von Accessoires lädt zur Verkleidung ein, um eventuelle Hemmungen abzubauen und einfach mal auszuprobieren, jemand anderes zu sein.

Die unterschiedlichen Methoden und Zugänge dienen dazu, die Reflexion der eigenen Dingbeziehungen zu verstärken und die Dinge aus neuen Blickwinkeln wahrzunehmen. Wie kann die eigene Beziehung zum Lieblingsstück fotografisch zum Ausdruck gebracht werden? Welche Gesten, welche Haltung und welcher Gesichtsausdruck sind dieser besonderen Beziehung gemäß? Die Künstlerin und Fotografin Ulrike Oeter unterstützt die Teilnehmenden dabei, einen individuell für sie und ihr Lieblingsstück stimmigen Ausdruck zu finden. Auf diese Weise entstehen Fotografien von Ding-Mensch-Assemblagen, die die besondere Bedeutung der Lieblingsstücke im Leben ihrer Besitzer*innen im Medium der künstlerischen Fotografie bannen. Zusätzlich schreiben die Teilnehmenden autobiografische Texte über ihre Lieblingsstücke, die zusammen mit den Fotografien in einer abschließenden Ausstellung innerhalb der „Seniorenkulturwoche“ der Stadt Bergisch Gladbach im September 2024 gezeigt werden.

Dinge als Sozialisationspartner

Ursula Pietsch-Lindt interessieren die Beziehungen zwischen Menschen und Dingen schon lange – und das nicht nur als Kulturgeragogin, sondern auch als Wissenschaftlerin. Gemeinsam mit der Psychologin Insa Fooken und der Anthropologin Anamaria Depner hat sie über die Rolle der Dinge im Kontext von Sozialisation und Identitätsentwicklung im Alter geforscht. Die Wissenschaftlerinnen zeigen auf, wie Dinge nicht nur im Kindesalter, sondern auch im höheren Erwachsenenalter als „materialisierte und identitätskonstituierende ‚Sozialisationspartner‘“ fungieren können: „Dinge zeigen sich uns als ‚dicht ins Gewebe menschlichen Lebens‘ eingewoben – als kulturelle Artefakte, als sinnhaft-symbolisch besetzte ‚Gegen-Stände‘, als magisch aufgeladene Objekte und: als Spielsachen.“ (Fooken/Depner/ Pietsch-Lindt 2016, S. 148f.) Im Rahmen von Sozialisations-, Entwicklungs- und Bildungsprozessen interagieren Menschen mit Dingen und Objekten im Sinne einer wechselseitigen Bezugnahme und transformieren so ihr Selbst- und Weltverhältnis. Menschliche Akteur*innen können sich einerseits im Bedeutungsgehalt der sie umgebenden Dinge „verobjektivieren“ und andererseits entfalten auch die Dinge selbst „ein eigenes, manchmal widerständig-paradoxes ‚Still-Leben‘“ (ebd.). Sie wirken mit der ihnen eigenen Stofflichkeit auf den Menschen zurück.

Dinge als Akteure

Die These von den Dingen als Akteure hat sich im „Lieblingsstücke“-Projekt bestätigt. Das zeigt sich eindrücklich im Porträt von Gerda. Ihr Lieblingsgegenstand ist eine kostbare alte KPM-Teekanne mit dazugehöriger Tasse, der ein kleiner Sprung nichts von ihrer Schönheit nehmen kann. Die Kanne stand viele Jahre im Schrank der Oma und durfte nicht berührt werden. Unterstützt durch den spielerischen Vorgang des Verkleidens und Posierens wird das Porzellanstück im Prozess des Fotografierens zum Akteur. Es erhebt die Porträtierte für die Betrachtenden zur „Queen of the Tea“. Aus der Haltung der Besitzerin wird die Doppelstruktur von Halt und Festhalten erkennbar: Der Griff der Teekanne wird fest umklammert; die andere Hand hält die Tasse auf der Höhe des Herzens. Zugleich gibt eben dieses Festhalten des Lieblingsstücks der Person einen inneren Halt, der auf dem Foto auch durch den entschiedenen Gesichtsausdruck erkennbar wird.

Lieblingstücke als Übergangsobjekte

Auch im Gruppeninterview beschreiben die Projektteilnehmenden ihre Lieblingsstücke keineswegs als passiv und leblos. Die Lieblingsdinge werden als beseelt wahrgenommen. Sie verfügen nicht nur über ein symbolisches Potenzial, sondern entfalten auch konkrete Wirkungen. So dienen sie zum Beispiel als Übergangsobjekte, die dabei helfen, die Verbindung mit einem geliebten lebenden oder verstorbenen Menschen aufrechtzuerhalten. Anderen Teilnehmenden helfen die Dinge in biografischen Umbruchs- und Übergangssituationen wie einem Umzug.

Schutz und Halt

Christel erfährt Halt durch ein weißes Stofftaschentuch, das ihrem verstorbenen Mann gehörte. Es begleite sie auch über seinen Tod hinaus. Sie berichtet im Gruppengespräch, wie sie es vor dem Übereifer der Kinder beim Aussortieren des Hausstands „gerettet“ hat. „Wenn irgendwas auf mich zukommt, dann ziehe ich die Schublade auf, wo das Taschentuch ist, und spreche mit meinem Mann, als wenn er da wäre.“ Die Witwe erzählt dem Taschentuch im Abenddialog ihre Sorgen, fragt um Rat und erhält als Antwort das Ergebnis des inneren Zwiegesprächs. Auch Fritz ist nach langjähriger Ehe alleinstehend. Er führt keine Zwiegespräche, denn dann würde er „melancholisch“, sagt Fritz. Dafür hält er lieber kontinuierlich Blickkontakt zu seinem Lieblingsstück. Es ist das alte handkolorierte Foto von sich und seiner Liebsten als junges Tanzpaar im Karnevals-Tanzkorps der Gladbacher Stadtsoldaten. In dem Fotoporträt mit seinem Lieblingsstück präsentiert Fritz das Foto aus dem Jahr 1959 als Bild im Bild mit wehmütigem Stolz auf seinem Schoß. Heute ziert seine Wohnzimmerwand neben dem Lieblingsfoto und dem Hochzeitsbild auch das Fotoporträt, das Ulrike Oeter von ihm gemacht hat. Die Bilder erzählen ihm immer wieder neu von der langen, immerwährenden Liebesbeziehung. Wenn Fritz die Fotos anschaut, sei „sie dann wieder lebendig“.

Ambivalente Dingbeziehungen

Der Alltagsgegenstand Wärmflasche mag auf den ersten Blick wenig Raum für Ambivalenzen geben, aber für Eva-Maria bedeutet die Flasche nicht einfach nur ein Mittel zum Zweck. Ihre Wärmflasche wärmt oder kühlt sie zwar – je nach Jahreszeit. Sie gibt ihr aber auch Geborgenheit. „Auf dem Foto habe ich wirklich diesen Impuls gehabt, die Wärmflasche zu umarmen.“ Die Wärmflasche erinnert sie an ihre Mutter: „Wir waren oft allein, weil meine Mutter sehr krank war und früh verstorben ist. Wenn ich die Wärmflasche habe, fühle ich mich vielleicht gehalten.“ So umarmt nicht nur Eva-Maria die Wärmflasche, sondern im Gegenzug vermittelt die Wärmflasche ihr auch selbst das Gefühl des Gehaltenwerdens. Für sie ist die Wärmflasche kein bloßes Wellness-Accessoire für den Körper. Vielmehr vermag dieses Lieblingsstück es, sie die Ambivalenz von Verlassenheit und gleichzeitiger Geborgenheit leiblich spüren zu lassen.

Für Linda verspricht die Lederjacke ihres verstorbenen Vaters Schutz und Halt. Hinter ihrem Kragen kann man sich verstecken. Die Jacke „ist stark, die ist unverwüstlich“, sagt die Tochter, während der Vater so früh „gegangen“ sei. Die Beziehung zum einstigen Träger der Jacke verwandelt den Gegenstand in ein affektiv-besetztes „Herzensding“, das schöne und wehmütige, traurige und ängstliche, aber auch erschreckende Erinnerungen gleichzeitig in sich birgt. Im Begleittext zu ihrem Foto hat Linda die ambivalente Verbindung von Halt und Festhalten in einem Gedicht ausgedrückt:

BRAUN

Lederjacke

schützt

mich vor (ungewollter) Liebe,

damit ich frei bleibe.

Vor- und Zurückspiele

Linda beschreibt in der Rückschau, dass ihr im Laufe des Projekts das bisher eher unbewusste Schwanken zwischen Weggeben und Behalten der Lederjacke ihres Vaters klarer geworden sei. Ihre veränderte Beziehung zu der Jacke formuliert sie im Gruppengespräch: „Zum Schutz kommt nun auch noch Loslassen.“ Auch Barbara beschreibt, wie sich ihr Verhältnis zu der Kamee ihrer Mutter verändert hat, seitdem sie fotografiert worden ist:

„Es ist ein Vor- und Zurückspiel. Wenn ich darüber nachdenke, was das Lieblingsstück mit mir macht, inspiriert mich das immer mehr oder immer wieder, darüber nachzudenken: Es erinnert dich selbst daran, dass du dich weiterentwickeln möchtest.“

Für andere dient das Lieblingsstück als ein Wegweiser dafür, angekommen zu sein und für sich in der aktuellen Lebensphase genau das gefunden zu haben, was „wie Arsch auf Eimer“ passt. So jedenfalls beschreibt es Rose: Ihr geliebtes Trömmelchen gibt ihr die Möglichkeit, in dem generationenübergreifenden Kölner Kunstorchester Kwaggawerk mitzuspielen. Es steht für all die Freude und den Spaß, den ihr das Musizieren in diesem Orchester gegenwärtig macht.

Materielle Kulturgeragogik

In der kulturgeragogischen Beschäftigung mit den Dingen können – wie der Erziehungswissenschaftler Arnd-Michael Nohl es in seinem Buch über die „Pädagogik der Dinge“ (2011) beschreibt – Bildungsprozesse angeregt werden, in denen die Beziehungen zu den Dingen und zu sich selbst reflektiert und verändert werden. Den Dingen können neue Funktionen gegeben werden, und sogar Lebensorientierungen können sich im Austausch mit und über die Dinge verändern. Festgehalten werden und doch frei sein, sich verlassen fühlen und gleichzeitig geschützt, wehmütig und getröstet zugleich – mit Lieblingsstücken verbinden sich oftmals gegensätzliche Gefühle, deren Ambivalenz im Medium der Künste einen Ausdruck finden kann. Kulturelle Bildungsangebote können einen Raum eröffnen, in dem sich die Teilnehmenden der emotionalen Qualitäten von für sie bedeutsamen Dingen vergewissern können. Ambivalenzerfahrungen können dabei weniger als Belastung, sondern vielmehr als Impuls von Bildungsprozessen erlebt werden (vgl. Lüscher/ Haller 2015).

Als besonders wichtig für das Gelingen des Projekts beschreiben die Teilnehmenden den offenen Austausch mit den anderen Beteiligten. Durch die kreativ-künstlerischen Methoden haben sie freudvoll und spielerisch neue Perspektiven auf die Dinge und sich selbst entdeckt. Im Gruppengespräch beschreiben sie, wie die Auseinandersetzung mit den Dingen ihr Bewusstsein geschärft habe. Auch wenn viele Lieblingsstücke für die Teilnehmenden mit starken Gefühlen verbunden sind, gewährt die materielle Sachlichkeit der Dinge in den Momenten, wo es nötig erscheint, eine schützende Distanz. Die Möglichkeit, auf Abstand zu gehen, wird zusätzlich durch den spielerischen Charakter der gewählten kulturgeragogischen Methoden gewährleistet. Sie eröffnen einen Spielraum von künstlerischer Fiktionalität und biografischer Wahrhaftigkeit. Im Medium der Künste können stimmige Ausdrucksformen für die individuelle Bedeutung der Dinge gefunden und die Rolle erkundet werden, die die Lieblingsstücke in der eigenen Biografie spielen. Mit dem Projekt „Lieblingsstück“ ist es gelungen, für eine Materielle Kulturelle Altersbildung Zwischenräume zu eröffnen, in denen sich die Beziehungen der Beteiligten zu den Dingen und zu sich selbst klären, aber auch verändern.

Dr.in Miriam Haller ist kulturwissenschaftliche Alterns- und Bildungswissenschaftlerin und war lange Jahre in der Leitung der Koordinierungsstelle Wissenschaft + Öffentlichkeit sowie des Center für Aging Studies (CEfAS) der Universität zu Köln. Seit 2019 ist sie bei kubia verantwortlich für den Bereich Forschung.

Dr.in Ursula Pietsch-Lindt war von 2003 bis 2015 wissenschaftliche Mitarbeiterin der Universität zu Köln und Geschäftsführerin der Kölner Kinder- und Junioruniversität. Bis heute lehrt sie im Seniorenstudium der Universität zu Köln. Zu ihren Forschungsschwerpunkten zählen die kulturwissenschaftliche Objektforschung in psycho-sozialen Zusammenhängen und die intergenerationelle Beziehungsforschung zum Thema Endlichkeit (Thanatologie).

Insa Fooken/Anamaria Depner/Ursula Pietsch-Lindt (2016): „Betwixt things“. Das Ambivalente der Dinge in Übergangskontexten. In: Zeitschrift für Sozialisation und Erziehung 36 (2), S. 149-163.

Kurt Lüscher/Miriam Haller (2015): Ambivalenz – ein Schlüsselbegriff der Gerontologie? Elemente einer Heuristik am Beispiel der Identitätsbildung im Alter. In: Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie 49 (1), S. 3-9.

Arnd-Michael Nohl (2011): Pädagogik der Dinge. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.