Es ist kein Zufall, dass der aus dem Englischen entlehnte Leitbegriff „Care“ auf feministische Forschungen der 1970er und 1980er Jahre zurückgeht: So hat die US-amerikanische Psychologin Carol Gilligan eine feministische Care-Ethik angestoßen. Sie entwirft in ihrem Buch „Die andere Stimme“ (1982) eine weibliche Moral der Fürsorge als Gegenpol zu einer männlichen Gerechtigkeitsmoral: Care sei von einer kontextuellen, narrativen Denkweise geprägt und rücke Beziehungen und Verantwortlichkeit ins Zentrum. Der Begriff der „Reproduktionsarbeit“ wurde ebenfalls in den 1970er Jahren von den deutschen Historikerinnen Gisela Bock und Barbara Duden (vgl. 1977) eingeführt. Sie machten die geschlechtliche Dimension von häuslicher Arbeit und Fürsorge als blinden Fleck der Marx’schen Kapitalanalyse sichtbar (vgl. Klanke/Marx 2023). Auch den Begriff der „Emotionsarbeit“ führten Soziologinnen ein. Damit machten sie darauf aufmerksam, dass durch globale Transformationsprozesse Sorgearbeit seit dem späten 20. Jahrhundert immer stärker mit vorrangig weiblicher Migration verbunden ist. So beschreibt Arlie Russell Hochschild (1990), wie Pflegerinnen aus ärmeren Ländern in reichere abwandern, um für ihre Familien aus dem Herkunftsland besser sorgen zu können. Ob als Ersatzmütter für kleine Kinder oder als Betreuerinnen für alte Menschen, diese Pflegerinnen „investieren“ ihre Liebe in die Menschen, für die sie sorgen. Dadurch entstehe analog zum „brain drain“ ein „care drain“, also eine Abwanderung von Pflegenden, die nicht nur ihre Ausbildung, sondern auch ihre Emotionen mitnehmen (ebd.).

Krise der Sorge

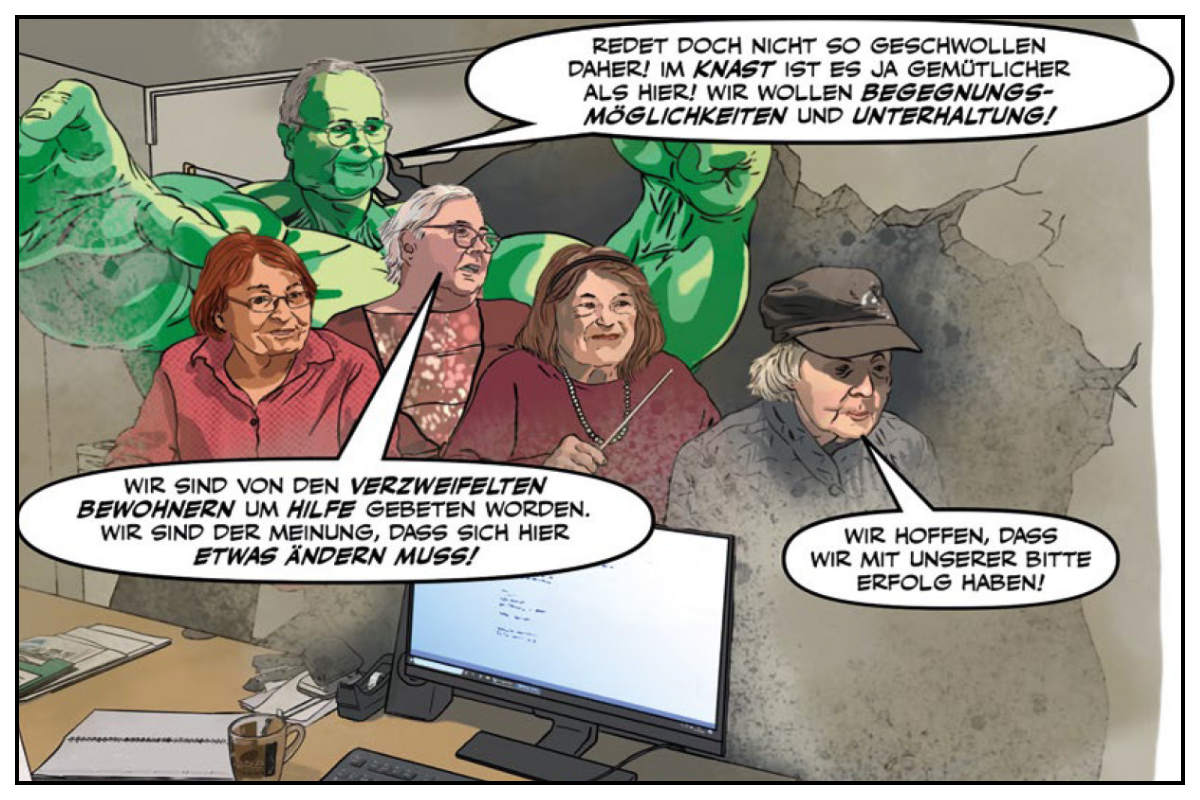

In Zeiten neoliberaler Privatisierung wirken sich Sparmaßnahmen, Personalknappheit und steigende Arbeitsbelastung unmittelbar auf Sorgebeziehungen aus. Care wird dabei zunehmend auf eine aufgabenorientierte Tätigkeit reduziert, die sich strikt an institutionelle Protokolle und Regulierungen halten muss. Die Soziologin Emma Dowling (2021) beschreibt diese Entwicklung als „Krise der Sorge“, die den wachsenden Widerspruch zwischen steigenden Bedarfen und schrumpfenden Ressourcen sichtbar macht. Krisen treffen Menschen jedoch nicht gleich: Die Frage „Eine Krise – für wen?“ lenkt den Blick auf Klassenverhältnisse und soziale Ungleichheiten, die Erfahrungen von Care prägen und gesellschaftliche Spaltungen vertiefen können (ebd., S. 6). Durch intersektionale Perspektiven zeigt Dowling zudem, dass Sorgearbeit zunehmend in transnationale Arrangements eingebettet ist, die Arlie Russell Hochschild als „globale Sorgeketten“ beschreibt (ebd., S. 12). Die grenzüberschreitende Mobilität von Sorgearbeiter*innen – häufig aus einkommensschwächeren in einkommensstärkere Länder – spiegelt dabei tiefgreifende ökonomische Disparitäten, geopolitische Ungleichheiten und moralische Konflikte wider (vgl. ebd.).

Care in den Kulturwissenschaften

Kulturwissenschaftlich lässt sich Care als gesellschaftlich verhandelte und kulturell konstruierte Vielfalt von Beziehung definieren. In den Care-Beziehungen werden die Grenzen zwischen dem Ich und seinem Gegenüber, zwischen Starken und Schwachen, und sogar zwischen Generationen und Nationen ausgehandelt (vgl. Kunow 2015). Auch der Bereich des „Mehr-als-Menschlichen“ gehört zu den Subjekten von Care: Tiere, Pflanzen, Klima und Natur (Puig de la Bellacasa 2017).

Die kulturwissenschaftliche Perspektive auf Care bringt verschiedene Disziplinen zusammen und fächert die Bedeutungsdimensionen des Begriffs auf, indem sie Care „in ethischer Hinsicht als Achtsamkeit und Fürsorglichkeit, im praktischen Sinne als Pflegehandlung“ und „in ökonomischer Hinsicht als Care work/Reproduktionsarbeit“ versteht (Vedder 2018, S. 568). Neben ethischen und sozialen Dimensionen lässt sich Care auch aus ökonomischer Perspektive fassen. Die Care Ökonomie stellt beispielsweise den häufig negativ gedeuteten Statistiken der Überalterung von Gesellschaften und den daraus resultierenden hohen Kosten für staatliche Gesundheitssysteme eine andere Form der Berechnung gegenüber. Dabei wird hervorgehoben, dass Investitionen in Sorgestrukturen für eine Gesellschaft nicht nur nachhaltig, sondern auch ökonomisch sinnvoll seien: „Care boomt nicht, Care crasht nicht. Care schafft sozial nachhaltiges Wachstum. Eine öffentliche Wirtschaftspolitik, die Care ins Zentrum rückt, schafft Wohlstand.“ (Berger 2021, S. 73)

Die kulturwissenschaftliche Alternsforschung und Literaturgerontologie fokussieren Narrative der Sorge sowie zeitliche und räumliche Koordinaten der Repräsentation von Care. Sie ermöglichen einen differenzierten Blick auf öffentliche Diskurse der Pflege. Wie die Kulturwissenschaftlerin Annika Klanke und die Literaturwissenschaftlerin Stephanie Marx (2023) bemerken, finden sich unter den literarischen Neuerscheinungen der vergangenen Jahre vermehrt Texte, die Care-Tätigkeiten in den Mittelpunkt rücken und zugleich den politischen Diskurs um Sorgearbeit reflektieren. Literaturwissenschaftler*innen befassen sich nun mit den Genres, ästhetischen Formen und Verfahren, durch die Sorgeverhältnisse literarisch gestaltet werden. Im Zentrum steht die Frage, wie herrschaftsförmige Strukturen der Care-Arbeit sichtbar gemacht und kritisch hinterfragt werden, zugleich aber auch, ob und in welcher Weise literarische Texte utopische Perspektiven auf Care eröffnen können – jenseits von Prekarität, Ausbeutung und hierarchischen Machtverhältnissen.

Was sind Cultural Care Studies?

Auf den ersten Blick reduziert das Nachdenken über Care das spätere Leben auf den Aspekt der Pflegebedürftigkeit. Doch gerade die Frage, wie jede*r Einzelne leben und gegebenenfalls gepflegt werden möchte, zeigt, welche sozialen und kulturellen Bedeutungen mit dem demografischen Altern verbunden sind. Werden mediale Darstellungen von negativen Altersbildern dominiert, geht es dabei vor allem um die Angst vor körperlichen Veränderungen, die Schmerzen oder Einschränkungen im Alltag mit sich bringen können, und vor der Nähe des Todes. Verstärkt wird dies durch wiederkehrende Darstellungen älterer Menschen, die die Jugend „überrollen“ – häufig als riesige Welle imaginiert. Im Kern steht dabei die Vorstellung von Abhängigkeit: dass jüngere Generationen nicht nur die Sorgearbeit leisten, sondern auch deren Kosten tragen müssen. Solche Annahmen tragen wesentlich dazu bei, dass demografische Projektionen apokalyptisch erscheinen. Gerade deshalb richtet sich unser Fokus hier auf Care: Sie bildet den Angelpunkt der Age Studies. Ein verändertes Verständnis von Care hat das Potenzial, auch die Vorstellung davon, was es heißt, „gut zu altern“, grundlegend zu transformieren (Chivers/Kriebernegg 2017, S. 19f.).

Care und Geschlecht

Auch der Blick auf Geschlechterverhältnisse, der für die Age Studies aufgrund der häufig noch immer stärkeren Stigmatisierung weiblichen Alters zentral ist, ist für das Nachdenken über Care bedeutsam. In autobiografischen Texten, die beispielsweise die Sorge um an Demenz erkrankte Eltern oder Partner*innen fokussieren, waren es zunächst eher Töchter oder Partnerinnen, die für die Sorgearbeit verantwortlich waren. Aufgrund der theoretischen Verknüpfung von Weiblichkeit mit Care war es deshalb erforderlich, die Verknüpfung von Männlichkeit mit Pflege zu untersuchen (vgl. Tholen 2019) und deutlich zu machen, wie sich das Verhältnis zwischen Söhnen und Vätern wandelt, wenn Väter deren Sorge bedürfen. Ein Beispiel ist das Buch „Demenz“ (2009) des Journalisten Tilman Jens über seinen Vater, den Philologen Walter Jens (vgl. Hartung 2022).

Sorge um planetare Gesundheit

In der Tradition der Care-Forschung wird Interdependenz jedoch weit über zwischenmenschliche Beziehungen hinausgedacht. Die Betonung der Gegenseitigkeit von Sorgebeziehungen erweitert den Blick auf soziale Interaktionen und eröffnet Möglichkeiten, anthropozentrische Perspektiven zu hinterfragen. So betont die Politikwissenschaftlerin Joan Tronto (vgl. 1993), wie wichtig es ist, zu erkennen, dass Menschen, Tiere, Pflanzen und andere natürliche wie künstliche Dinge in Praktiken der Sorge verstrickt sind. Die Wissenschafts- und Technikforscherin María Puig de la Bellacasa (2017, S. 1) greift diesen Gedanken auf, indem sie Sorgebeziehungen nicht auf das menschliche Leben beschränkt, sondern sie mit „mehr-als-menschlichen Welten“ verbindet. Der Care-Begriff eignet sich, wie diese Konzepte zeigen, wunderbar, um die Alternswissenschaften mit den Cultural Care Studies zu verschränken und in ihrer Beschäftigung mit literarischen Texten auch für Fragen der planetaren Gesundheit und des Klimawandels zu öffnen.

Gerade im Hinblick auf Alter(n) leisten die Cultural Care Studies also einen entscheidenden Beitrag: Sie zeigen, dass Sorgebeziehungen nicht nur Defizite und Abhängigkeiten markieren, sondern auch neue Formen von Gemeinschaft, Relationalität und Solidarität eröffnen. Theater, Oper, Tanz, Film, Bildende Kunst und Literatur entwerfen Szenarien, in denen Sorgearbeit sichtbar gemacht, kritisch hinterfragt und ästhetisch transformiert wird. Eine Analyse kultureller Repräsentationen aus dieser Perspektive trägt dazu bei, Altersbilder zu differenzieren und jenseits von Defizit- oder Katastrophen-Narrativen Möglichkeiten des „guten Alterns“ auszuloten.