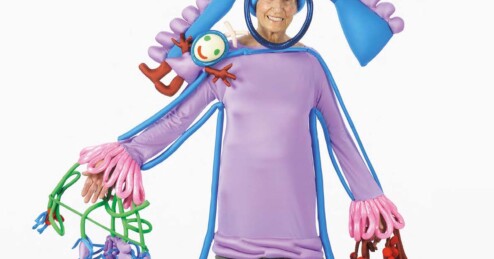

In einer Pflegeeinrichtung führen Bewohner*innen und Pflegende ein Theaterstück auf. Der Speisesaal ist vorbereitet: Stühle stehen im Halbkreis, blaue Tücher hängen an den Wänden, eine gespannte Erwartung liegt in der Luft. Bewohner*innen, die sich sonst zurückziehen, lassen sich von Angehörigen in den Raum begleiten. Pflegende, die an diesem Nachmittag eigentlich keinen Dienst haben, schauen vorbei, um das Ereignis mitzuerleben. Während der Aufführung beginnen manche spontan mitzusprechen, andere klatschen im Rhythmus oder lachen laut auf. Für einen Moment verändert sich die Atmosphäre im Raum: weniger Pflegealltag, mehr Gemeinschaft. Die Aufführung hallt nach und noch Tage später wird beim Essen und auf dem Flur darüber gesprochen.

Wenn Menschen in Pflegeeinrichtungen Theater spielen, entfaltet sich oft eine erstaunliche Dynamik, die das Erwartbare übersteigt. Inmitten von Szenen, Rollen und improvisierten Dialogen beginnen sie zu lachen, oft herzlich, befreit und ausgelassen. Sie erinnern sich plötzlich an längst vergangene Momente, zeigen konzentrierte Aufmerksamkeit oder erfinden mit blühender Fantasie neue Geschichten. Diese Reaktionen wirken nicht nur belebend für die Einzelnen, sondern berühren auch die Menschen um sie herum. Die Mitspielenden, meist ebenfalls Bewohner*innen oder Angehörige, erleben ihr Gegenüber als kreative, spontane Persönlichkeiten. Das Spiel wird zur Brücke zwischen Menschen, die sich sonst vielleicht nur im Rahmen der Versorgung begegnen. Auch die Spielbegleiter*innen, ob Pflegekräfte, Künstler*innen oder Ehrenamtliche, berichten von berührenden Momenten im gemeinsamen Theaterspielen. Ein Blickwechsel mit dem Gegenüber, der länger hält als sonst. Eine Bewegung, die nicht funktional ist, sondern zum Ausdruck wird. Ein Satz, der nicht aus dem Pflegeprotokoll, sondern aus dem Moment stammt.

Gänsehaut-Momente

Es sind diese kleinen Verschiebungen, die berühren, weil sie unerwartet und spürbar sind. Selbst das Publikum, sei es innerhalb der Einrichtung oder bei öffentlichen Aufführungen, wird Teil dieser besonderen Atmosphäre. Die Zuschauer*innen erleben eine Begegnung mit Menschen, die sich zeigen und etwas mitteilen. Sie berichten von Gänsehaut-Momenten, von Staunen und von einem Perspektivwechsel. Sie sehen nicht mehr nur die Symptome, sondern die Menschen dahinter mit ihren Geschichten, ihrer Würde und ihrer Fähigkeiten, zu berühren und bewegt zu werden. Forschende sprechen in diesem Zusammenhang von „Quality Moments of Life“ (Dunn/Balfour/Moyle 2019) oder von „ästhetischen Momenten“ (Höhn 2023). Es sind Augenblicke, in denen etwas geschieht, flüchtige, aber wertvolle Erfahrungen, die sich nur schwer erfassen, aber umso deutlicher erleben lassen.

Diese Erfahrungen werfen Fragen auf, die über das einzelne Kulturangebot hinausreichen: Was bedeutet es für die Gestaltung von Pflege, wenn wir diesen Momenten mehr Raum geben? Wie verändert sich der Alltag in einer Einrichtung, wenn kreative Prozesse Teil des Miteinanders werden? Und welche Haltung braucht es, damit Kunst nicht als Zusatzangebot, sondern als integraler Bestandteil einer Kultur der Teilhabe verstanden wird?

Blick in die Forschung

Zahlreiche wissenschaftliche Forschungsarbeiten haben versucht, die Wirkung von Theaterprojekten mit klassischen medizinischen Messinstrumenten zu erfassen. Dabei kamen beispielsweise Skalen zur Lebensqualität, zur Symptomerfassung oder zur kognitiven Leistungsfähigkeit zum Einsatz. Die Ergebnisse dieser Studien sind oft ambivalent. Während sich in den Zahlen selten signifikante Veränderungen zeigen, berichten Beobachtende von spürbaren, positiven Effekten im Alltag der Teilnehmenden (Dunn/Balfour/Moyle 2019; Seeling/Cordes/Höhn 2020). Bereits vor über 25 Jahren kam eine der ersten Studien zu dem Ergebnis, dass das Theaterspielen für Menschen in Pflegeeinrichtungen weit mehr ist als eine kreative Freizeitbeschäftigung (vgl. Wilkinson et al. 1998). Es wirkt emotional entlastend, stärkt das Selbstwertgefühl und kann das oft belastende Gefühl der Abhängigkeit von anderen spürbar verringern. Die Teilnehmenden erleben sich nicht als passive Pflegebedürftige, sondern als aktive, gestaltende Theaterspieler*innen.

Spätere Untersuchungen, etwa in Australien (vgl. Jaaniste et al. 2015) oder in den Niederlanden (vgl. Boersma et al. 2017), bestätigen diese Wirkung. Theatergruppen fördern demnach nicht nur die Stimmung und das emotionale Wohlbefinden, sondern regen auch die sprachliche Aktivität an und stärken das soziale Engagement. Die Bühne wird zu einem Ort des Erlebens, an dem Menschen mit Demenz neue Ausdrucksformen entdecken und Gemeinschaft erfahren. In einer Untersuchung der Hochschule Osnabrück (2020) konnte darüber hinaus gezeigt werden, dass sich der Krankheitsverlauf während eines Theaterprojekts in einer Pflegeeinrichtung nicht verschlechterte. In einem Kontext, in dem das Fortschreiten von Alterserkrankungen als unausweichlich gilt, ist dies ein Hinweis darauf, dass kreative Aktivität stabilisierend wirken kann, nicht nur emotional, sondern möglicherweise auch neurologisch.

Ästhetische Dimensionen

Theater in der Pflege berührt eine ästhetische Dimension, die sich nicht auf äußere Schönheit oder Gestaltung beschränkt. Vielmehr geht es um die Art und Weise, wie Erfahrungen sinnlich und leiblich erlebt werden, wie Menschen fühlen, sehen, hören, sich bewegen und in Resonanz treten. Ästhetik in diesem Sinne beschreibt die Qualität des Wahrnehmens und Gestaltens im sozialen Miteinander. Die im Theaterspiel entstehenden Ausdrucksformen – ein Blick, eine Geste, ein improvisiertes Wort oder ein Lachen – sind mehr als spontane Reaktionen. Sie können als ästhetische Zeichen gelesen werden, die auf Beziehung, Resonanz und Teilhabe hinweisen, beispielsweise wenn ein kleiner Impuls plötzlich zu einem Austausch wird.

Im Theater entstehen Situationen, die zeigen, dass Menschen trotz Einschränkungen in der Lage sind, Bedeutungen zu schaffen und zu teilen. Die dabei entstehenden ästhetischen Prozesse wirken über den Moment hinaus. Sie stärken das Gefühl von Identität, Zugehörigkeit und Selbstwirksamkeit. Dies ist besonders für pflegebedürftige Menschen bedeutsam, da Alter und Krankheit oft mit dem Gefühl einhergehen, Handlungsmacht und soziale Anerkennung zu verlieren.

Theater eröffnet Räume, in denen Nähe, Mitverantwortung und gegenseitige Unterstützung erfahrbar werden. Entscheidend ist dabei nicht das sichtbare Ergebnis auf der Bühne, sondern die geteilte Erfahrung im Hier und Jetzt. In der Fachsprache wird dies als „relationale Ästhetik“ (Bourriaud 2002) bezeichnet. Gemeint ist eine Kunstpraxis, die ihre Qualität nicht aus dem fertigen Ergebnis bezieht, sondern aus der Intensität der sozialen Interaktion. Bezogen auf die Pflege heißt das: Entscheidend ist, wie Menschen einander begegnen, wie sie Resonanz erfahren und gemeinsam Sinn stiften.

Potenziale der Kunst

In einer von Routinen, funktionalen Abläufen und medizinischen Parametern geprägten Umgebung schaffen Kunst und Kultur Räume, in denen Menschen sich zeigen, sich ausdrücken und miteinander in Beziehung treten können. Anstatt ausschließlich nach messbaren Effekten zu fragen, sollte die Aufmerksamkeit daher stärker auf die Qualität dieser Momente gerichtet werden. Es sind diese Augenblicke, in denen Menschen lachen, berührt sind, sich mitteilen und in Resonanz treten. Sie zeigen, dass Pflege mehr sein kann als Versorgung, nämlich Beziehung, Teilhabe und gemeinsames Erleben. Dadurch eröffnen sich Perspektiven, in denen nicht das Defizit, sondern das Potenzial im Mittelpunkt steht:

- Für die Bewohner*innen eröffnen sich Räume, in denen sie nicht auf ihre Defizite oder Pflegebedürftigkeit reduziert sind, sondern als kreative und kommunikative Subjekte sichtbar werden.

- Für die Pflegenden bieten sich Möglichkeiten, ihre Beziehung zu den Bewohner*innen neu zu erfahren: weniger funktional, mehr dialogisch.

- Für die Einrichtungen kann eine Kultur entstehen, in der Fürsorge, Anerkennung und Kreativität keine Gegensätze sind, sondern einander stärken.

Pflege, die solche Räume zulässt, erkennt an, dass Lebensqualität nicht nur durch medizinische Stabilität entsteht, sondern auch durch kreativen Ausdruck, Begegnung und das Gefühl, gesehen und gehört zu werden.