Alter durchdringt fast alle Aspekte unseres Lebens: Wie alt wir sind, strukturiert unsere gesetzlich geregelten Rechte und Pflichten (z. B. das Wahlrecht oder das Recht, ein Auto zu fahren) ebenso wie unsere sozialen Netzwerke und Beziehungen (z. B. die Zusammensetzung unseres Freundeskreises) oder unseren biografischen Orientierungsrahmen (z. B. in welchem Alter es als angemessen gilt, Kinder zu bekommen oder in Rente zu gehen).

Die Gerontologie als jenes interdisziplinäre Forschungsfeld, die das Alter(n) erforscht, hat ihre Wurzeln in der Psychologie und Medizin, wird aber auch von der Soziologie, den Erziehungswissenschaften oder der Sportwissenschaft geprägt – und in den vergangenen Jahren zunehmend auch von kulturanthropologischen Themen und Ansätzen. In jüngerer Zeit hat sich ein neuer theoretischer Ansatz etabliert: die Materielle Gerontologie. Diese stützt sich auf Theorien aus den Material Culture Studies, dem Posthumanismus oder dem Neomaterialismus. All diesen Ansätzen ist gemein, dass sie nicht allein den Menschen ins Zentrum ihrer Untersuchungen stellen, sondern Dinge, Räume, Körper oder Technologien in die Analyse sozialer Phänomene einbeziehen. Die Materielle Gerontologie wendet diese „theoretische Brille“ auf die Untersuchung von Alter und Altern an.

Alter(n) als materiell-soziales Phänomen

Aus einer materiell-gerontologischen Perspektive ist das Alter(n) selbst kein Attribut eines menschlichen Wesens. Es ist vielmehr ein soziales Phänomen, das durch die Verflechtung von verschiedenen Dingen, Körpern, Praktiken, gesellschaftlichen Debatten, Normen und (Selbst-)Zuschreibungen entsteht. Altern ist daher nicht nur ein biologischer Prozess, sondern auch ein symbolisches, diskursives, kulturelles, soziales und – aus unserer Perspektive am wichtigsten – materielles Phänomen, in das eine Vielzahl menschlicher und nicht menschlicher Akteure verstrickt ist. Eine zentrale Grundprämisse der Materiellen Gerontologie ist die Betonung der wechselseitigen Bedingtheit bzw. Relationalität zwischen menschlichen und nicht menschlichen Akteuren. Das bedeutet, Altern wird als ein Zusammenspiel von Materialitäten gesehen – ein Zusammenspiel von menschlichen Körpern, Räumen, Dingen und Technologien sowie ihren Beziehungen zueinander.

Mapping Age

In Bezug auf Räume bedeutet das beispielsweise, dass sich Alter(n) räumlich vollzieht und Räume umgekehrt durch das Alter(n) konstituiert werden. Die Materielle Gerontologie vertritt mit dem Ansatz des „Mapping Age“ einen relationalen Raumbegriff. Untersucht wird, wie „Alter(n) durch Räume und Materialitäten hergestellt wird, und wie sich räumliche (Neu-)Anordnungen zu Wahrnehmungen, Praktiken und dem Erleben des Älterwerdens verhalten“ (Wanka/Oswald 2020, S. 379). Auf diese Weise kommt in den Blick, wie die Räume, in denen wir uns aufhalten, unser Alterserleben prägen: Im Bällebad eines Möbelkaufhauses, im Club, im Fitnesscenter oder auf dem Kreuzfahrtschiff nehmen wir unser Alter jeweils anders wahr. Das gilt auch für Lernorte der Kulturellen Bildung. Aus materiell-gerontologischer Perspektive wird deutlich, welch zentrale Rolle die Räume, in denen die Bildungsangebote stattfinden, im Erleben des Angebots durch die Teilnehmenden spielen (vgl. Gallistl/Parisot 2020).

Dinge machen Alter

Aber auch die Dinge stellen Alter unterschiedlich her. Das zeigt sich zum Beispiel bei Dingen, die in der Pflege gebraucht werden. Ethnografische Fallstudien, die aus Perspektive der Materiellen Gerontologie in Pflegeheimen gemacht wurden, veranschaulichen, wie vermeintlich biologische Aspekte wie physische Funktionalität und Pflegebedarf mit Materialitäten verwoben sind und erst durch diese hervorgebracht werden (vgl. Artner et al. 2017). Dinge, die zum Pflegealltag dazugehören – wie Schnabelbecher, Waschhandschuhe, Lifter, Rollatoren oder auch Hightech-Geräte zum Monitoring – markieren die Rollenverteilung zwischen denjenigen, die Pflege leisten und den Menschen, die sie empfangen. Pflegedinge sind dabei nicht nur am Geschehen beteiligt, sondern aus Sicht der Materiellen Gerontologie eben auch Akteure, die das Geschehen mitgestalten. Es sind insbesondere die Relationen zwischen Räumen, Dingen, Techniken und menschlichen Körpern, durch die altersbezogene Phänomene wie Pflege vollzogen, erfasst und verstanden werden können.

Technologien machen Alter

Die Materielle Gerontologie macht deutlich, dass auch Pflegetechnologien, die Pflegekräfte unterstützen, Autonomie fördern und einen Pflegenotstand verhindern, keine neutralen Objekte sind. Wir sehen, wie Technologien vielmehr Vorstellungen von Alter, von Autonomie und von Pflege verändern und die Grenzen zwischen Mensch und Maschine, Pflege und Technologie, Autonomie und Abhängigkeit neu gezogen werden. Ein materiell-gerontologischer Ansatz legt den Fokus nicht nur auf die in der Pflege eingesetzten Technologien und die dabei vollzogenen Handlungen, sondern auch auf politische und wirtschaftliche Aspekte der Pflege. Pflegetechnologien spielen eine wichtige Rolle bei der Bewältigung des demografischen Wandels. Sie sollen ältere Menschen dabei unterstützen, selbstbestimmter zu altern. Neben ihrer konkreten Anwendung in Pflegesituationen unterliegen technische Geräte für die Pflege auch einem Forschungs- und Innovationsinteresse. Sie reagieren sowohl auf ein gesundheitspolitisches als auch auf ein marktwirtschaftliches Anliegen.

Kritische Position

Die mit der materiell-gerontologischen Forschung einhergehenden Methoden tragen dazu bei, etablierte Perspektiven und selbstverständliches Wissen zu hinterfragen und zu reflektieren. So zum Beispiel, wenn eine soziale Situation mit einem nicht menschzentrierten Ansatz analysiert wird. Materialistische Studien sind tendenziell kritisch gegenüber politischen und ökonomischen Erwägungen, aber auch gegenüber den in der Wissenschaft etablierten Formen der Wissensproduktion.

Somit ist ein materiell-gerontologischer Ansatz selbstreflexiv gegenüber Forschungspraktiken,-konzepten und -methoden und hinterfragt festgelegte Grenzen oder die Art und Weise, wie Forschungsergebnisse formuliert und verbreitet werden.

Künstlerisch-kreativ Methoden

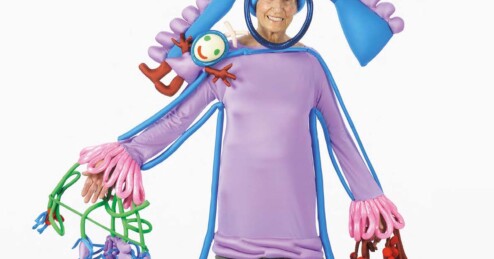

Diese Forschungshaltung führt dazu, dass Forschungsvorgänge, implizite Normen und selbstverständliche Verfahren auf die Probe gestellt werden, zum Beispiel durch die Entwicklung und Verwendung innovativer, experimenteller Methoden und durch neue Formen der Darstellung von Forschungsergebnissen. Dazu nutzen materiell-gerontologische Studien auch künstlerisch-kreative Methoden, etwa zur Datengenerierung oder Vermittlung von Ergebnissen durch Fotos (z. B. Photovoice-Methode), Film oder Performance (vgl. Endter/Depner/Wanka 2023). Sie experimentieren aber auch mit sensorischen Methoden, in denen die Sinne – Tasten, Schmecken, Riechen, Hören und Sehen – aktiver Teil der Erhebung und Auswertung wissenschaftlicher Daten sind.

Eine Studie von Tamar Amiri-Savitzky, Merel Visse, Ton Satink und Aagje Swinnen (2023) verwendet beispielsweise sensorische Forschungsmethoden zur Untersuchung der sinnstiftenden Bedeutung, die kreative Freizeitbeschäftigungen für Frauen im mittleren Lebensalter haben können. Wie wird die Sinnhaftigkeit kreativer Tätigkeiten durch die Interaktion mit nicht menschlichen Elementen – Materialien, Objekten, Raum und Zeit – im Körper gespürt und emotional empfunden? Die Ergebnisse bieten neue Einblicke in verkörperte und verortete Erfahrungen von Sinnhaftigkeit im kreativen Tun und zeigen, dass deren Erleben weit über das hinausgeht, was in Worten ausgedrückt werden kann. Es wird körperlich-leiblich erfahren.