Kunst und Care

Publikation zu Fürsorge als Chance und Risiko im aktuellen Kunstbetrieb

Care-Arbeit und Fürsorge im Kunstbetrieb: Welche gesellschaftspolitischen Begriffe sollten in diesem Kontext geklärt werden? Wer sind die Sorgenden und Pflegenden

in der Kunstszene? Wo bleibt die Freiheit der Kunst, wenn es im Kunstbetrieb immer mehr um Politik und Empowerment geht? Die theoretischen und künstlerischen

Beiträge in diesem Band widmen sich auf unterschiedliche Weise den vielfältigen und manchmal überraschenden Verflechtungen von Care-Arbeit, Fürsorge, künstlerischem Wirken und Kunstbetrieb. Der Sammelband ist ein Ergebnis des Projekts „Kunst und Care“, eine Kooperation von LaB K (Landesbüro für

Bildende Kunst und Kunsthaus NRW), dem Frauenkulturbüro NRW und dem Masterstudiengang Kunstvermittlung und Kulturmanagement der Heinrich-Heine-

Universität Düsseldorf.

Ursula Theißen/Susanne Ristow/Lisa Bosbach (Hrsg.) (2024): Kunst und Care. Fürsorge als Chance und Risiko im aktuellen Kunstbetrieb. Düsseldorf: C. W. Leske, 133 S., ISBN: 978-3-946595-44-1

Literatur und Care

Sammelband zur Literarisierung von Sorgearbeit

„Wer kochte den Siegesschmaus?“, fragte schon Bertolt Brecht. Und wer hat eigentlich Fausts Studierzimmer nach seiner Eskapade mit Mephisto wieder aufgeräumt? Irgendjemand muss diese Tätigkeiten – Kochen, Putzen, Trösten, Pflegen, Stillen – verrichtet haben. Aber die Literatur erzählt oft nicht viel darüber. So überrascht es nicht, dass sich auch die Literaturwissenschaft lange Zeit kaum für Care-Arbeit interessiert hat. Unter den literarischen Neuerscheinungen der vergangenen Jahre finden sich zunehmend Texte, die Care-Tätigkeiten ins Zentrum stellen und den politischen Diskurs um Sorgearbeit reflektieren. Das nimmt die Publikation zum Anlass, sich mit den Genres, ästhetischen Formen und Verfahren für die Literarisierung von Sorgeverhältnissen zu beschäftigen.

Undercurrents (Hrsg.) (2023): Literatur und Care. Berlin: Verbrecher, 219 S., ISBN: 978-3-95732-555-6

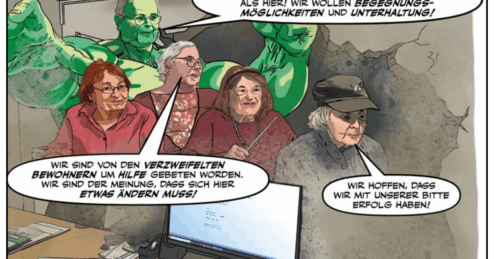

Im Demenzlabyrinth

Graphic Novel über das Erleben von Demenz

Können Zeichnungen erzählen, wie Menschen mit Demenz ihren Alltag erleben, bewältigen oder daran scheitern? Dem Kunsttherapeuten Albin Zauner ist dieses Kunststück geglückt. In seiner Graphic Novel „Im Demenzlabyrinth“ erzählt er von den Erfahrungen eines Schriftstellers, der an einer Alzheimer-Demenz erkrankt ist. Zauner verdichtet in seinen Zeichnungen die Eindrücke seiner 15-jährigen Arbeit mit Menschen mit Demenz. Im Vordergrund steht die innere Erleb¬niswelt des Protagonisten. Die existenziellen Auswirkungen – die Verluste von räumlicher und zeitlicher Orientierung, die Gedächtnisausfälle und der Sprachzerfall – durchdringen in symbolischen Bildsequenzen die Erlebniswelt des alten Mannes.

Albin Zauner (2022): Im Demenzlabyrinth. Eine Bilderzählung. Göttingen: Hogrefe, 112 S., ISBN: 978-3-45686-260-6

Alte Eltern

Essay über das Kümmern und die Zeit, die uns bleibt

Was bedeutet es, wenn die Eltern alt werden? Der Autor Volker Kitz erzählt in seinem literarischen Essay die Geschichte seines Vaters, der an Demenz erkrankt. Kitz erkundet daran exemplarisch, wie sich familiäre Verantwortung verschiebt, wenn Eltern alt werden. Sein Buch betrifft die Gefühle und Fragen einer ganzen Generation. Ein kluges und empathisches Buch, das sehr berührt.

Volker Kitz (2024): Alte Eltern. Über das Kümmern und die Zeit, die uns bleibt. Köln: Kiepenheuer & Witsch, 240 S., ISBN: 978-3-462-00435-9

Demenz und Partizipation

Philosophische Dimensionen und soziale Praxis

Demenz ist überall ‒ und doch erstaunlich unsichtbar. Die Autor*innen wagen ein radikales Umdenken: Sie begreifen Demenz nicht länger als rein medizinisches Problem, sondern als soziale Frage. Wie steht es um die Teilhabe von Menschen mit Demenz? Und wie lässt sich Partizipation jenseits von Events neu denken? Unter Einbeziehung der soziologischen und philosophischen Theorie und Erkenntnissen aus der Praxis entsteht ein anderes Bild von Demenz, das dazu einlädt, Betroffene und Gesellschaft nicht zu trennen, sondern zu verbinden.

Reiner Gronemeyer/Gabriele Kreutzner/Jonas Metzger/Oliver Schultz (2025): Demenz und Partizipation. Riskantes Denken. Bielefeld: transcript, 180 S., ISBN: 978-3-8376-7726-3

Die zärtliche Revolution

Dokumentation über die Vision einer Gesellschaft, die sich wirklich kümmert

Der Film porträtiert Menschen, die sich kümmern: Arnold pflegt 24 Stunden am Tag seinen Sohn Nico mit Schwerbehinderung und bringt noch die Kraft auf, sich für pflegende Angehörige einzusetzen. Die polnische 24-Stunden-Pflegekraft Bożena unterstützt andere Pfleger*innen, für ihre Rechte zu kämpfen. Die Klimaaktivistin Amanda will nicht mehr mitansehen, dass der gesunde Lebensraum ihrer Familie in Peru durch die Klimakrise zerstört wird. Der Rollstuhlfahrer Samuel stellt ein inklusives Hausprojekt auf die Beine. Sie alle wollen die Welt zu einem fürsorglichen Ort machen. Doch müssen sie schmerzlich realisieren, dass Sorge alles andere als leicht ist.

Die zärtliche Revolution. Dokumentarfilm. Regie: Annelie Boroș, D 2024, 94 Minuten.