Gute Gründe für Kooperation von Altenhilfe und Kulturgeragogik

Kooperationen sind eine großartige Chance für das Entstehen von kulturellen Projekten, die unterschiedliche Disziplinen einbeziehen und ältere Menschen aktiv einbinden. Sie fördern die Teilhabe von Menschen, die oft nicht von allein Zugang zu kulturellen Angeboten finden. Doch sie bringen auch Herausforderungen mit sich, für die es lösungsorientierte Ansätze geben muss.

Dieser Leitfaden ist ein gemeinsames Ergebnis mehrerer Institutionen, die sich für die kulturelle Teilhabe älterer Menschen engagieren. Das Kompetenzzentrum für Kulturelle Bildung im Alter und inklusive Kultur (kubia), das Kuratorium Deutsche Altershilfe (KDA e. V.) und das Projekt „Regionalbüros Alter, Pflege und Demenz NRW“ – eine Initiative der Landesregierung und der Pflegeversicherungsträger in NRW – koordinieren gemeinsam seit Jahren das Netzwerk Demenz & Kulturelle Teilhabe NRW. Als weiterer Kooperationspartner brachte der Fachverband Kunst- und Kulturgeragogik e. V. seine Expertise ein: In den vier Regionalgruppen des Fachverbands wurden Positionspapiere zu diesem Thema erstellt, die maßgeblich in den Leitfaden eingeflossen sind.

In einem gemeinsamen Workshop, der auf der 7. Fachtagung Kunst- und Kulturgeragogik im November 2024 zum Thema „Kooperativ! Qualitäten von multiprofessioneller Zusammenarbeit in der Kunst- und Kulturgeragogik“ in der Akademie Franz Hitze Haus in Münster stattfand, wurden die Positionen und Ideen weiterentwickelt und konkretisiert. Die Ergebnisse wurden in vier zentrale Ziele und Maßnahmenbereiche gebündelt, um die Qualität und Reichweite der multiprofessionellen Zusammenarbeit in der Kulturgeragogik zu stärken.

Ganz schön viele Akteure! Warum hat dieser gemeinsame Denkprozess funktioniert?

Ein gemeinsamer Gedanke verbindet alle Beteiligten: die Begeisterung für die Zusammenarbeit zwischen stationärer Altenhilfe, sozialer Senior:innen-Arbeit und Akteuren der Kulturgeragogik, um die kulturelle Teilhabe älterer Menschen weiter zu fördern und zu entwickeln.

Standortbestimmung

Der demografische Wandel und die wachsende Diversität der alternden Bevölkerung erfordern vielseitige und zugängliche kulturelle Angebote für ältere Menschen. Gleichzeitig führen aber strukturelle Hürden wie Fachkräftemangel und wirtschaftliche Belastungen, mangelnde Mobilität und Isolation dazu, dass viele Senior:innen, insbesondere in Pflegeeinrichtungen oder in ländlichen Gebieten, kaum Zugang zu Kulturangeboten haben. Die Kooperation zwischen Kulturgeragog:innen und Institutionen der Altenhilfe ist daher entscheidend, um eine umfassende Teilhabe für alle älteren Menschen zu ermöglichen.

Doch an der Schnittstelle zwischen Kunst, Kultur und Altenhilfe treten spezifische Herausforderungen auf, die eine erfolgreiche Zusammenarbeit erschweren:

- Unterschiedliche Qualitätsstandards und eigene Fachsprachen: Die Fachbereiche arbeiten mit teils abweichenden Qualitätsmodellen und Begriffen, was die Kommunikation und Abstimmung erschwert.

- Unterschiedliche Erwartungen und Arbeitsweisen: In der Kulturarbeit und der Altenhilfe existieren unterschiedliche Vorstellungen darüber, was „Erfolg“ in der Arbeit mit älteren Menschen bedeutet.

- „Versäulung“: Akteure arbeiten häufig isoliert, da Funktions- und Hierarchiebarrieren in den Strukturen der Altenhilfe und der Kulturarbeit die Vernetzung behindern.

- Mangel an gemeinsamen Ressourcen und Zeit: Die Verfügbarkeit von Zeit, Personal und Finanzierung ist oft knapp, was die Umsetzung gemeinsamer Projekte und kontinuierlicher Kooperationen erschwert.

Diese Hürden machen deutlich, dass eine strukturierte und kommunikative Zusammenarbeit notwendig ist, um die Potenziale der Kulturgeragogik und Altenhilfe für ältere Menschen zu nutzen.

Auf welches Potenzial kann zurückgegriffen werden?

- Vielfalt als Stärke und Herausforderung: Kulturgeragogische Projekte vereinen Fachleute aus verschiedenen Disziplinen, die unterschiedliche Qualitätsstandards und Zielsetzungen mitbringen. Dieses Zusammenspiel kann kreative und ansprechende Angebote schaffen, erfordert aber gegenseitiges Verständnis und eine klare Kommunikation.

- Neue Perspektiven als Schlüssel zum Erfolg: Damit Kooperationen gelingen, ist es entscheidend, dass alle Beteiligten ihre Denkweise öffnen und bereit sind, die Perspektive der anderen Akteure einzunehmen. Dieser Perspektivwechsel hilft, Stereotype abzubauen und die Arbeit des anderen wertzuschätzen – eine zentrale Voraussetzung für erfolgreiche Zusammenarbeit.

- Relationales Handeln für ganzheitliche Angebote: Die Stärke von Kooperationen liegt darin, dass alle Akteure ihre spezifische Expertise einbringen und sich gegenseitig ergänzen. Dieser multiperspektivische Ansatz schafft ein gemeinsames Verständnis von Qualität und ermöglicht Angebote, die den Lebenswelten älterer Menschen gerecht werden.

Ziele und Maßnahmen

Gemeinsame Ziele zu formulieren und Maßnahmen zu beschreiben ist sinnvoll, weil sie Orientierung und Struktur für die Zusammenarbeit bieten und den Erfolg von Projekten messbar machen. Maßnahmen konkretisieren diese Ziele und bieten einen praktischen Weg, sie umzusetzen. So wird aus einer Idee ein umsetzbarer Plan, der gezielte Schritte vorgibt, Ressourcen optimal einsetzt und die Zusammenarbeit effizient und zielgerichtet gestaltet.

Dies sind einige der identifizierten Ziele und praktischen Maßnahmen, die als erste Schritte zu verbesserten Kooperationen dienen können:

Ziel 1: Förderung kultureller Teilhabe

These: Ein gemeinsames Verständnis für die vielfältigen Bedürfnisse und Lebensrealitäten älterer Menschen lässt Kooperationen zur Förderung der kulturellen Teilhabe besser gelingen. Dies schafft eine solide Basis für partnerschaftliche Zusammenarbeit, bei der Angebote gezielt auf die Zielgruppe zugeschnitten sind und alle Beteiligten – von Kulturgeragog:innen bis hin zu Pflegeeinrichtungen – an einem Strang ziehen, um kulturelle Teilhabe umfassend und barrierefrei zu ermöglichen.

Maßnahmen zur Förderung der kulturellen Teilhabe aller älteren Menschen zielen darauf ab, den Zugang zu Kulturangeboten barrierefrei und bedarfsgerecht zu gestalten. Dies bedeutet, die heterogene Gruppe der Senior:innen in ihrer Vielfalt wahrzunehmen und Angebote zu entwickeln, die sowohl die Potenziale als auch die Bedarfe und Einschränkungen älterer Menschen berücksichtigen.

Die zentralen Maßnahmen sind:

- Fördertöpfe und Finanzierung: Finanzierungsquellen erschließen, die die Teilhabe älterer Menschen an kulturellen Angeboten ermöglichen

- Bedarfsorientierte Programme: ein Verständnis für die spezifischen Bedürfnisse und Einschränkungen verschiedener Altersgruppen und Lebenssituationen entwickeln und Programme dementsprechend anpassen

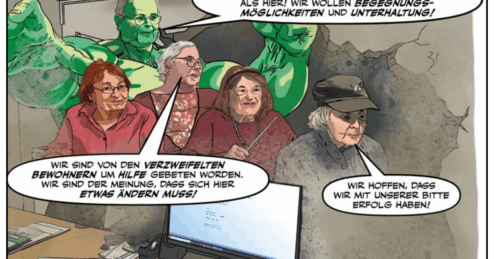

- Partizipative Konzeptentwicklung: die Zielgruppe selbst einbeziehen, um sicherzustellen, dass die Angebote relevant und zugänglich sind

- Interkulturelle Ansätze: eine Kulturgeragogik fördern, die interkulturelle Perspektiven berücksichtigt und auf die unterschiedlichen kulturellen Hintergründe eingeht

- Berücksichtigung ländlicher Räume: die besonderen Herausforderungen und Potenziale von ländlichen und strukturell benachteiligten Regionen im Blick behalten

Ziel 2: Stärkung der kulturgeragogischen Rolle und Expertise

These: Wenn die kulturgeragogische Rolle und Expertise gestärkt wird, gelingt die Kooperation besser, weil klare Strukturen und einheitliche Standards die Position von Kulturgeragog:innen als anerkannte Fachkräfte festigen. Durch die Verankerung der Kulturgeragogik in der Pflegeausbildung und die Klärung von Rollen und Erwartungen entsteht eine gemeinsame Basis, die Missverständnisse reduziert und eine professionelle, zielgerichtete Zusammenarbeit ermöglicht.

Um Kulturgeragog:innen als Expert:innen im Feld der Altenhilfe zu etablieren, bedarf es klarer Strukturen und Unterstützung in der Professionalisierung.

Folgende Maßnahmen wurden identifiziert:

- Einheitliche Honorare und Berufsbild: Eine klare Definition und Konturierung des Berufsbilds stärken die Position und Bedeutung der Kulturgeragogik.

- Rollen- und Erwartungsklärung: Die Klärung von Rollen und Erwartungen gestaltet die Zusammenarbeit zwischen Kulturgeragog:innen und anderen Akteuren reibungsloser.

- Integration kulturgeragogischer Lehre in die Pflegeausbildung: Kulturelle Bildung wird als fester Bestandteil in der Ausbildung von Pflegekräften verankert.

- Rezertifizierung und Weiterbildung: Die Einführung von regelmäßigen Weiterbildungsmaßnahmen sicher die Qualität der Angebote und entwickelt neue Kompetenzen.

- Sichtbarmachen von Kompetenzen: Eine Kampagne hebt die spezifischen Kompetenzen von Kulturgeragog:innen hervor und festigt so ihre Rolle.

Ziel 3: Vernetzung und politische Integration

These: Durch eine starke Vernetzung und politische Integration wird die Kooperation verbessert, weil die Kulturgeragogik als etablierter und wertvoller Bestandteil der Altenhilfe wahrgenommen wird. Das Bewusstsein für kulturelle Teilhabe als Grundrecht älterer Menschen wächst. Durch den Austausch mit Medien und relevanten Netzwerken wird die Kulturelle Bildung im Alter nachhaltig gefördert und in der Gesellschaft verankert.

Eine starke Vernetzung und das Eintreten für das Recht auf kulturelle Teilhabe für ältere Menschen fördern eine nachhaltige Verankerung der Kulturgeragogik in der Altenhilfe und der öffentlichen Wahrnehmung.

Folgende Maßnahmen stehen hier im Vordergrund:

- Recht auf kulturelle Teilhabe betonen: Durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit und eine enge Zusammenarbeit mit Medien wird das Bewusstsein für das kulturelle Engagement älterer Menschen gestärkt.

- Systematische Öffentlichkeitsarbeit und Best-Practice: Regelmäßiger Austausch mit Medien und die Hervorhebung erfolgreicher Beispiele stärkt die Arbeit der Kulturgeragog:innen.

- Beteiligung an regionalen Netzwerken: Aktive Mitarbeit in Regionalkonferenzen zu Alter und Pflege sowie in Seniorenbeiräten und Demenz-Netzwerken erhöht die Präsenz und Wirkung der Kulturgeragogik.

- Kooperation mit Stakeholdern: Partnerschaften mit Verbänden, der Wissenschaft, Politik und lokalen Vereinen stellt eine umfassende Vernetzung sicher und etabliert das Berufsfeld.

- Aktuelle Themen aufgreifen: Kulturelle Angebote sollen auch aktuelle gesellschaftliche und politische Themen ansprechen, um ihre Relevanz für die Zielgruppe zu steigern.

Ziel 4: Evaluation, Weiterentwicklung und Stärkung kulturgeragogischer Forschung

These: Durch regelmäßige Evaluation und gezielte Weiterentwicklung gelingt die Kooperation besser, weil strukturierte Rückmeldungen und standardisierte Bewertungsmethoden die Qualität der kulturgeragogischen Angebote kontinuierlich sichern und verbessern. Der transparente Austausch der Ergebnisse stärkt das Vertrauen der Beteiligten, fördert die Unterstützung durch Entscheidungsträger:innen und ermöglicht eine zielgerichtete Anpassung der Programme an die Bedürfnisse älterer Menschen.

Regelmäßige Evaluationen sind unerlässlich, um die Wirksamkeit kulturgeragogischer Angebote zu messen und sie gezielt weiterzuentwickeln.

Die Maßnahmen hierfür umfassen:

- Feedback an alle Beteiligten: Einführung eines Systems, das eine strukturierte Rückmeldung von Teilnehmer:innen, An- und Zugehörigen und Pflegepersonal ermöglicht

- Ergebnisse an Entscheidungsträger:innen und Akteure kommunizieren: Sicherstellen, dass die Evaluationsergebnisse den Akteuren im sozialen Bereich, der Politik und den Wohlfahrtsverbänden zugänglich gemacht werden

- Dialogorientierte Weiterentwicklung: Entwicklung der Angebote in kontinuierlichem Austausch mit den Teilnehmenden und deren Angehörigen

- Entwicklung standardisierter, zielgruppenspezifischer Evaluationsmethoden, die eine wissenschaftlich fundierte Grundlage für die Weiterentwicklung von Angeboten bieten und eine einheitliche Durchführung ermöglichen

- Förderung und Unterstützung kulturgeragogischer Forschung

Die Erfolgsfaktoren

Wie können Erfolgsfaktoren für Kooperationen praktisch umgesetzt werden? Hierzu zeigen konkrete Maßnahmen – abgeleitet aus den Zielen des Leitfadens –, wie diese Faktoren in der Praxis zu erfolgreichen Kooperationen beitragen.

Erfolgsfaktor 1: Vielfalt als Stärke und Herausforderung

Kooperationen vereinen verschiedene Fachrichtungen mit individuellen Qualitätsstandards und Zielvorstellungen, was kreative und ansprechende Angebote ermöglicht, aber auch klare Kommunikation erfordert.

Erfolgsfaktor 2: Neue Perspektiven als Schlüssel zum Erfolg

Ein Perspektivwechsel erleichtert es, stereotype Vorstellungen abzubauen und die Arbeit der anderen Akteure wertzuschätzen, was zur Basis erfolgreicher Kooperation wird.

Erfolgsfaktor 3: Relationales Handeln für ganzheitliche Angebote

Alle Akteure bringen ihre spezifische Expertise ein und ergänzen sich gegenseitig, wodurch ein gemeinsames Verständnis von Qualität entsteht, welches das aufeinander bezogene Handeln der Beteiligten im Projekt fördert.

Was braucht es noch?

Zeit, Raum, Kontaktpersonen

Kooperationen zwischen Kulturgeragog:innen und stationären Pflegeeinrichtungen gelten als besonders anspruchsvoll. Fehlt in der Einrichtung eine Person, die „der Kulturgeragog:in die Hand reicht“ und sie – sei es symbolisch durch eine Seitentür – in die Einrichtung einbindet, steht die Zusammenarbeit vor großen Herausforderungen. Ebenso spielen äußere Rahmenbedingungen eine zentrale Rolle: Ein passender Zeitpunkt im Tagesablauf, ein geeigneter Raum sowie die inhaltliche und methodische Stimmigkeit sind wesentliche Faktoren für eine erfolgreiche Kooperation. Nur so gelingt es, gemeinsam eine tragfähige Struktur zu schaffen.

7 gute Gründe für Kooperationen

Diese sieben guten Gründe können Sie sich ausschneiden und jederzeit zur Hand nehmen, wenn Sie die Vorteile kultureller Teilhabe erklären oder sich für Kooperationen einsetzen möchten.

- Erweiterte Teilhabe: Kooperationen ermöglichen älteren Menschen umfassenderen Zugang zu kulturellen Angeboten, auch in Pflegeeinrichtungen und ländlichen Regionen.

- Stärkung der Professionen: Kulturgeragogik und Altenhilfe profitieren von klar definierten Rollen und der Entwicklung von gemeinsamen Qualitätsstandards, die Professionalität und Anerkennung in beiden Bereichen fördern.

- Gemeinsames Verständnis: Der Austausch und Perspektivwechsel fördern ein tieferes Verständnis für die Bedarfe und Ziele des jeweils anderen Fachbereichs. Das kann auch als relationale Handlungsfähigkeit bezeichnet werden.

- Effiziente Ressourcennutzung: Durch abgestimmte Maßnahmen und Förderungen werden Ressourcen optimal eingesetzt, um Programme nachhaltig und wirkungsvoll zu gestalten.

- Innovative Angebote: Die Zusammenarbeit inspiriert zu neuen, kreativen Formaten, die besser auf die vielfältigen Lebenslagen und Interessen der älteren Bevölkerung eingehen.

- Langfristige Weiterentwicklung: Durch regelmäßige Evaluationen und Feedbackprozesse können Programme stetig verbessert und den aktuellen Bedürfnissen angepasst werden.

- Sensibilisierung der Öffentlichkeit: Gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit erhöht das Bewusstsein für die Bedeutung kultureller Teilhabe im Alter und stärkt die gesellschaftliche Anerkennung dieser Arbeit.